En juin 2025, l’Institut des politiques publiques faisait paraître son rapport annuel sur les perspectives budgétaires de la Nation. Le chapitre consacré à l’Éducation nationale revenait sur l’ampleur de la baisse démographique que connaît la France, pour ensuite analyser ses conséquences sur les politiques éducatives. En particulier, le phénomène de baisse des naissances se traduit par une évolution différenciée des conditions d’enseignement selon les départements : la déprise démographique est plus ou moins prononcée selon les territoires. En l’absence de réallocation des enseignants entre départements, certains territoires plutôt favorisés ont pu connaître une baisse marquée de la taille de leurs classes (Paris, par exemple) tandis que d’autres territoires, plus défavorisés, n’ont connu qu’une diminution modeste du nombre d’élèves par classe (notamment la Seine-Saint-Denis).

Cette note se propose d’élargir le constat d’inégalités de dotations entre établissements dans deux directions. D’abord, en étendant l’analyse au collège, tandis que le rapport de juin dernier se concentrait sur le premier degré. Ensuite, en utilisant, au-delà de la taille des classes, une batterie d’indicateurs récemment mis à disposition en open data pour caractériser les établissements1 : âge des enseignants, proportion de contractuels, ancienneté dans l’établissement, etc.

Paris et ses départements limitrophes, en concentrant sur un espace restreint des populations aux caractéristiques sociales très hétérogènes, offrent un bon exemple de la manière dont ces inégalités peuvent se manifester à un niveau très fin. C’est donc sur les écoles et collèges publics situés dans les départements de Paris (qui dispose de sa propre académie), des Hauts-de-Seine (académie de Versailles), de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (appartenant tous deux à l’académie de Créteil) que se concentre cette note. Ce paysage institutionnel se trouve d’ailleurs questionné, des discussions ayant été entreprises pour rattacher le département de Seine-Saint-Denis à l’académie de Paris. De ce fait, une attention particulière sera portée à la comparaison entre ces deux départements.

Le cœur de l’Ile-de-France : un espace socialement hétérogène

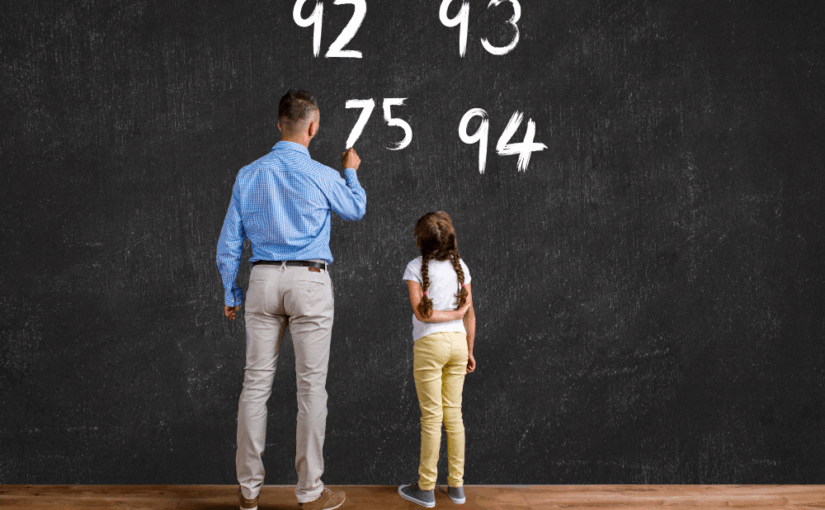

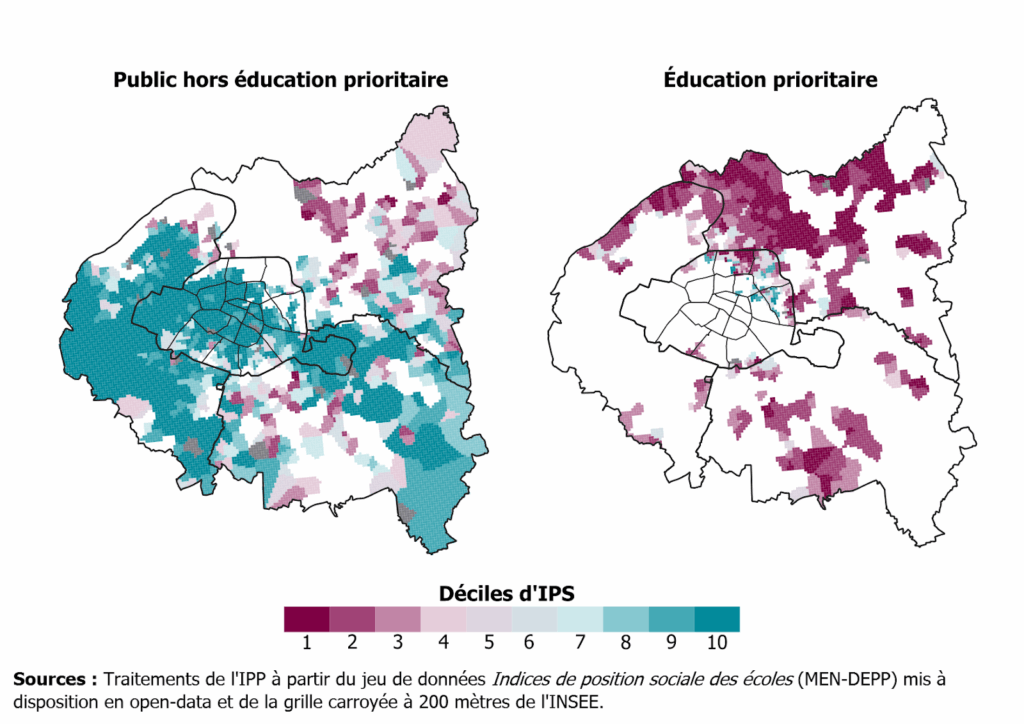

L’indice de position sociale (IPS), calculé pour chaque élève à partir de la profession de ses représentants légaux, permet de rendre compte de la sociologie des publics accueillis dans les établissements scolaires2. Les cartes suivantes, qui présentent les résultats séparément selon que les établissements se trouvent en éducation prioritaire ou hors éducation prioritaire, rendent bien compte de ce phénomène3.

Qu’il s’agisse des écoles de niveau élémentaire (Figure 1a) ou des collèges (Figure 1b) du secteur public, on remarque la surreprésentation d’établissements défavorisés en Seine-Saint-Denis, et, dans une moindre mesure, dans le Val-de-Marne, comparativement à Paris et les Hauts-de-Seine. Ces différences de composition sociale trouvent une traduction concrète dans la géographie de l’éducation prioritaire. Certaines incohérences apparaissent toutefois : des établissements au profil social plutôt favorisé bénéficient de ce statut, tandis que d’autres très défavorisés n’en bénéficient pas. Rappelons que la dernière actualisation majeure de la carte de l’éducation prioritaire date de 2014, à partir de données portant sur des années antérieures.

FIGURE 1A – Indice de position sociale dans le secteur public à la rentrée 2024 : écoles de niveau élémentaire

FIGURE 1B – Indice de position sociale dans le secteur public à la rentrée 2024 : collèges

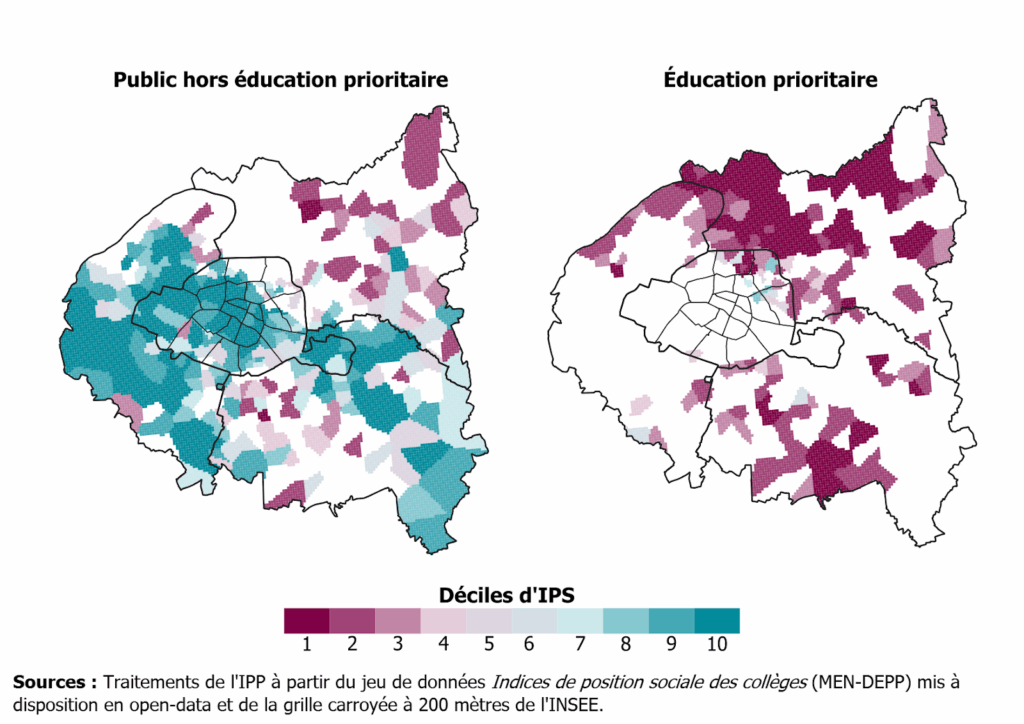

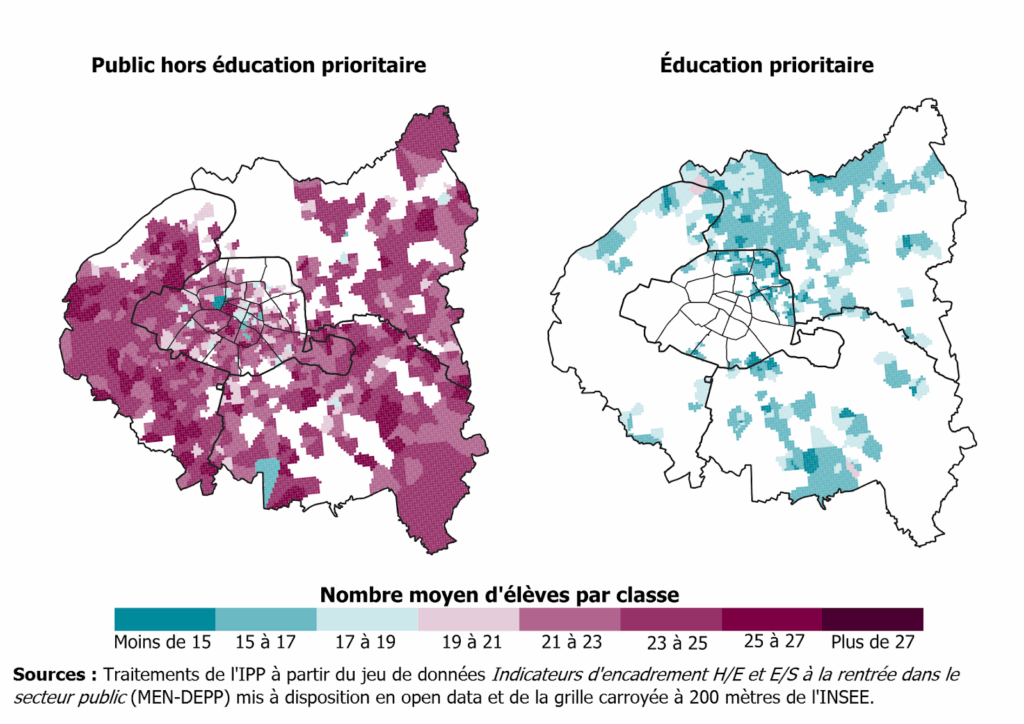

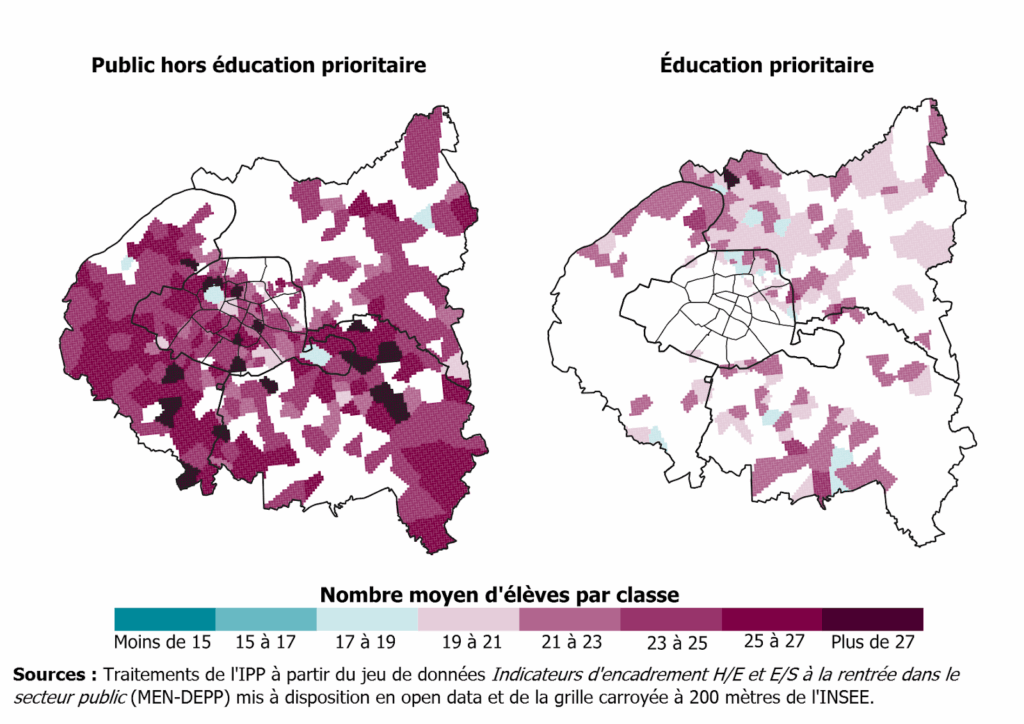

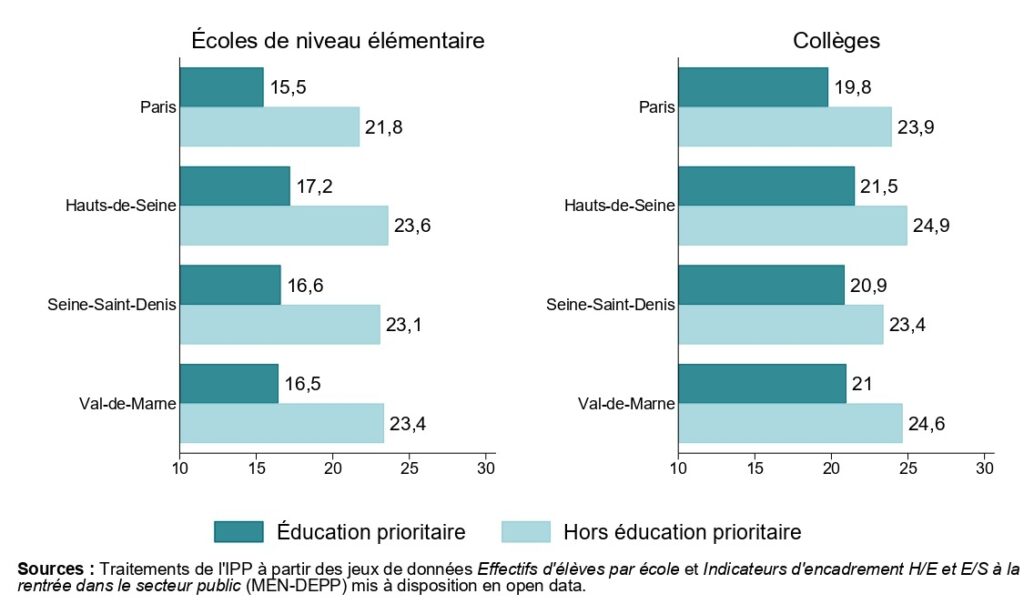

Taille des classes et composition sociale : une corrélation imparfaite

Le classement en éducation prioritaire permet aux établissements scolaires d’obtenir des moyens spécifiques. Dans le premier degré, cela se traduit notamment par le dédoublement des classes de CP et CE1 et, depuis la rentrée 2021, des classes de grande section de maternelle. Les cartes suivantes illustrent bien ce phénomène : la quasi-totalité des écoles publiques de niveau élémentaire classées en éducation prioritaire ont une taille moyenne des classes inférieure à 19 élèves (Figure 2a). À l’inverse, la taille des classes dépasse 19 élèves dans la plupart des établissements publics hors éducation prioritaire. Quelques exceptions subsistent, notamment à Paris. Comme le révélait le rapport de l’IPP sur les perspectives budgétaires4, pour un type d’établissement donné (en éducation prioritaire ou non), le nombre moyen d’élèves par classe en Seine-Saint-Denis est supérieur à celui des écoles parisiennes (Figure 3).

FIGURE 2A – Taille moyenne des classes dans le secteur public à la rentrée 2024 : écoles de niveau élémentaire

FIGURE 2B – Taille moyenne des classes dans le secteur public à la rentrée 2024 : collèges

Dans les collèges publics, les classes sont en moyenne plus chargées que dans les écoles5. On retrouve toutefois la même logique que dans le premier degré : des tailles de classe plus faibles en éducation prioritaire, malgré quelques contre-exemples (Figure 2b). La comparaison entre Paris et la Seine-Saint-Denis est moins univoque que pour le premier degré. Hors éducation prioritaire, les collégiens de Seine-Saint-Denis bénéficient de classes à effectifs réduits relativement à leurs homologues parisiens : 23,4 contre 23,9. En éducation prioritaire, la logique est inversée : 20,9 contre 19,8.

FIGURE 3 – Taille moyenne des classes dans le secteur public à la rentrée 2024

Caractéristiques des personnels dans les écoles et collèges

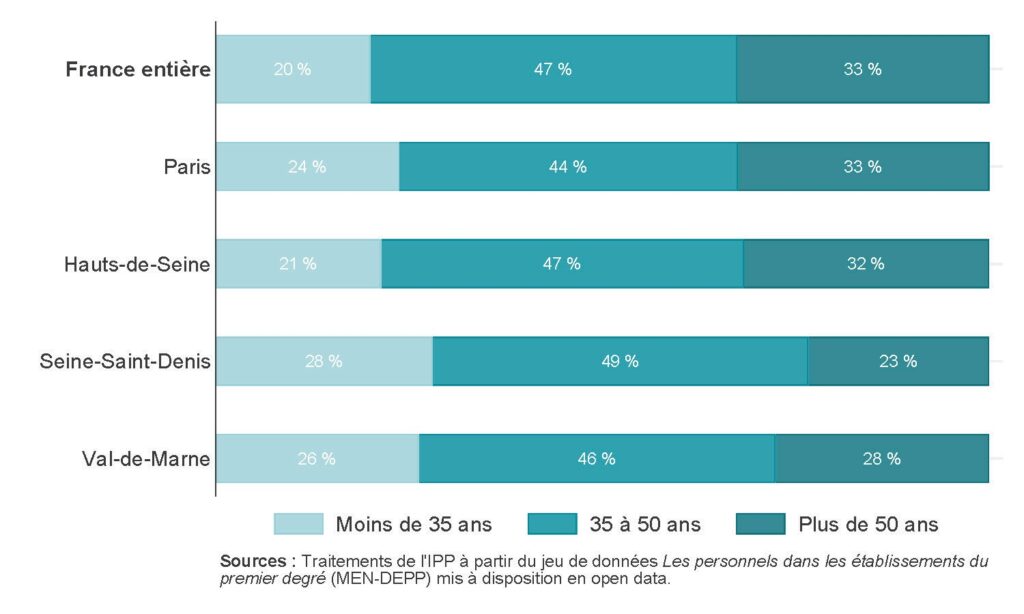

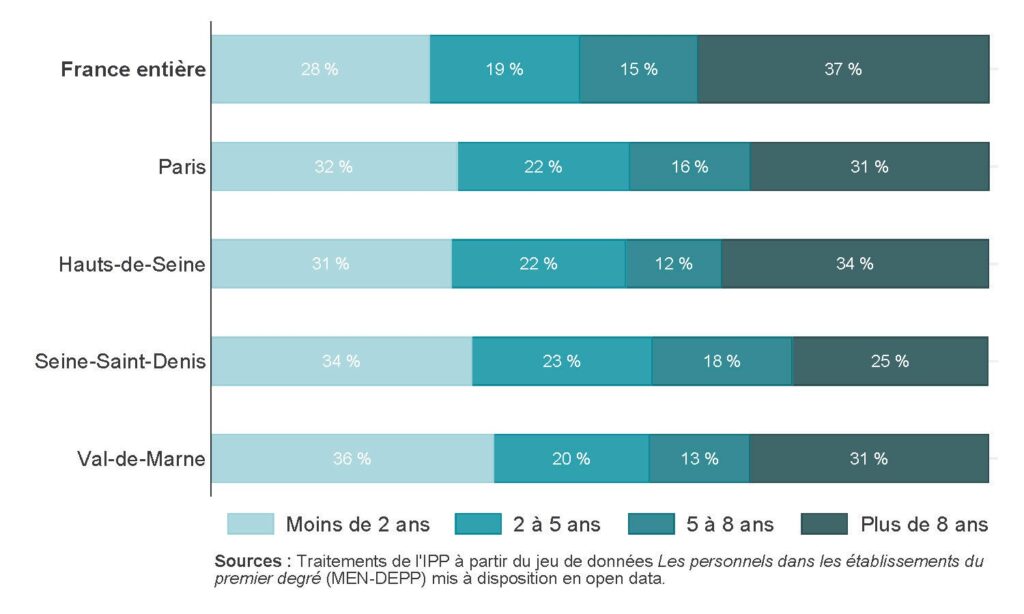

La Figure 4 montre qu’à l’échelle nationale et dans le secteur public, 20 % des enseignants du premier degré ont moins de 35 ans. En Île-de-France, cette proportion est plus élevée, surtout en Seine-Saint-Denis (28 %) et, dans une moindre mesure, dans le Val-de-Marne (26 %). On observe aussi que les professeurs des écoles du secteur public restent en moyenne moins longtemps dans leur établissement lorsqu’ils exercent à Paris et dans les départements limitrophes que dans le reste du pays (Figure 5).

FIGURE 4 – Répartition des enseignants du premier degré dans le secteur public, par tranche d’âge, à la rentrée 2024

FIGURE 5 – Répartition des enseignants du premier degré dans le secteur public, par ancienneté dans leur établissement, à la rentrée 2024

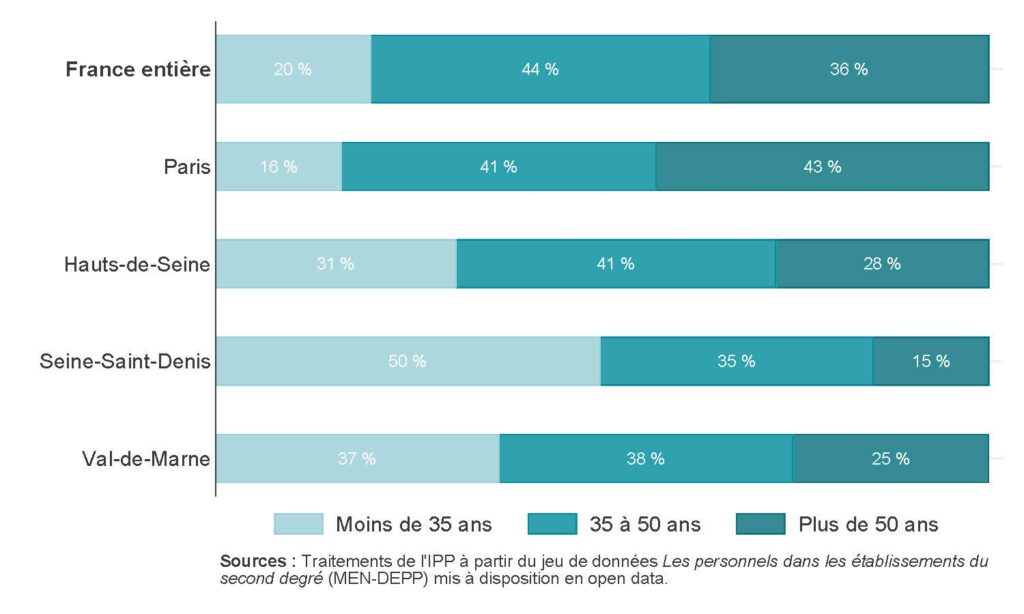

Comme dans le premier degré, au niveau national, un enseignant de collège public sur cinq à moins de 35 ans (Figure 6). Cette proportion est un peu plus faible à Paris (16 %). En revanche, les départements limitrophes se caractérisent par une surreprésentation marquée des jeunes enseignants : 31 % dans les Hauts-de-Seine, 37 % dans le Val-de-Marne et jusqu’à 50 % en Seine-Saint-Denis. Le rapport s’inverse lorsqu’on s’intéresse aux enseignants de plus de 50 ans : ils représentent 43 % des effectifs à Paris, soit bien plus que la moyenne nationale (36 %), mais seulement 15 % en Seine-Saint-Denis. Pour le résumer d’une manière quelque peu caricaturale, la Seine-Saint-Denis est un département où l’on commence sa carrière, Paris plutôt une académie où on la termine.

FIGURE 6 – Répartition des enseignants de collège dans le secteur public, par tranche d’âge, à la rentrée 2024

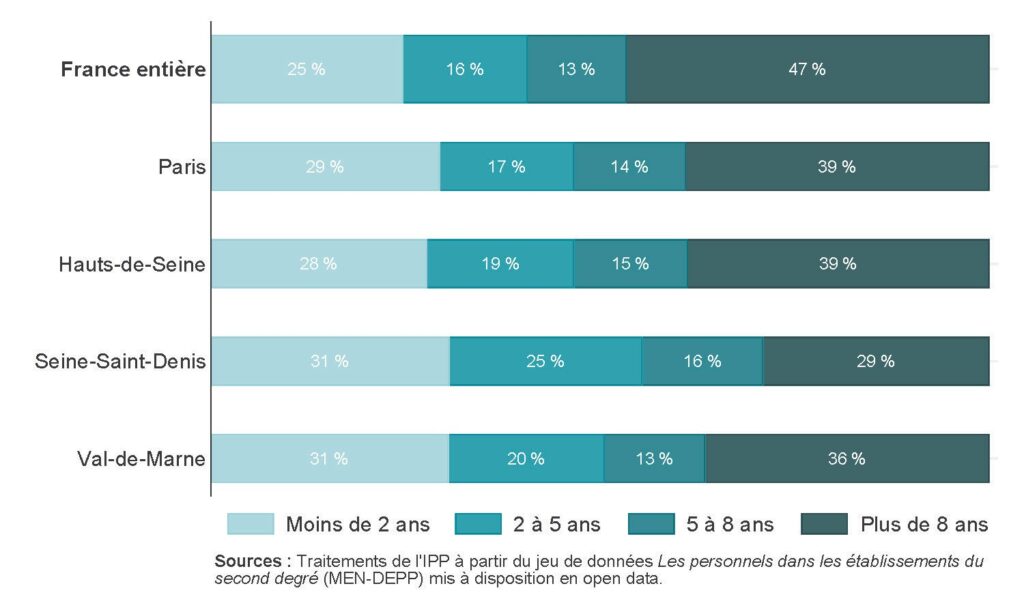

FIGURE 7 – Répartition des enseignants de collège dans le secteur public, par ancienneté dans leur établissement, à la rentrée 2024

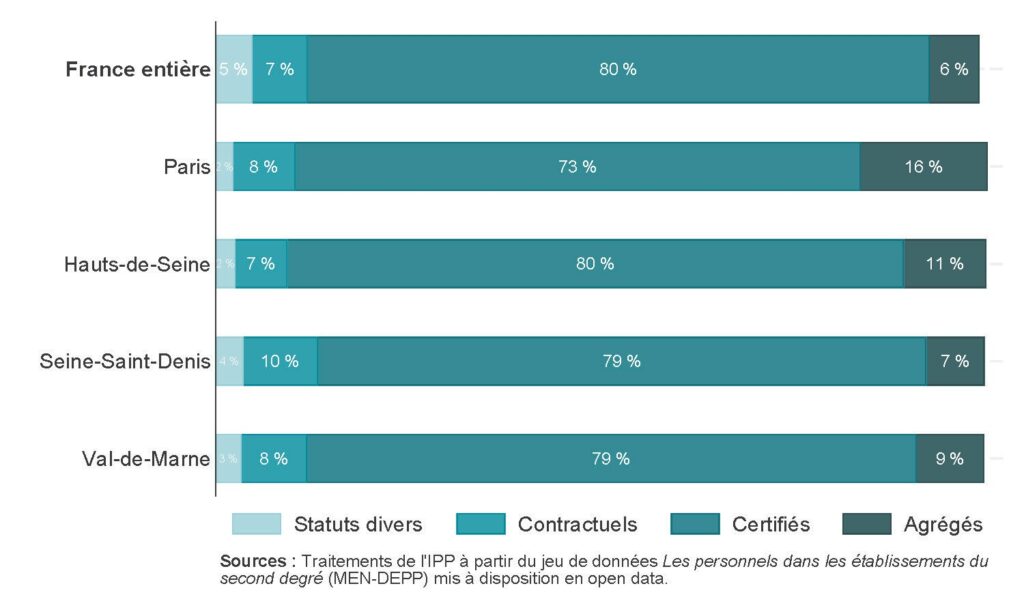

Ces différences se retrouvent pour partie dans la proportion d’enseignants du secteur public restés en poste plus de 8 ans dans le même collège : cela concerne près de la moitié des enseignants sur l’ensemble de la France mais 39 % à Paris et dans les Hauts-de-Seine, 36 % dans le Val-de-Marne et 29 % en Seine-Saint-Denis (Figure 7). Enfin, ces départements franciliens, et particulièrement Paris, se distinguent par leur proportion d’enseignants agrégés : 16 % à Paris, entre 7 % et 11 % dans les départements limitrophes, contre 6 % sur l’ensemble de la France (Figure 8).

FIGURE 8 – Répartition des enseignants de collège dans le secteur public, par statut, à la rentrée 2024

Relativement aux territoires voisins, les élèves des collèges publics de Seine-Saint-Denis apparaissent relativement bien lotis sur une dimension : on y dénombre 1,6 équivalent temps plein (ETP) de personnel de vie scolaire pour 100 élèves, un chiffre supérieur à la moyenne nationale (1,4). Le Val-de-Marne se situe dans cette moyenne, tandis qu’on dénombre 1,3 ETP de vie scolaire pour 100 élèves dans les collèges parisiens et 1,2 dans les Hauts-de-Seine.

La sélectivité contrastée des concours de recrutement des enseignants du premier degré

Par comparaison avec le second degré, les contrastes dans les caractéristiques des enseignants du premier degré apparaissent donc limités en Île-de-France. Ces indicateurs ne traduisent néanmoins qu’un pan de la réalité. En particulier, l’étude des statistiques sur les concours de recrutement des enseignants suggèrent que ceux qui exercent dans l’académie de Paris sont issus d’un processus bien plus sélectif que ceux exerçant dans les départements limitrophes.

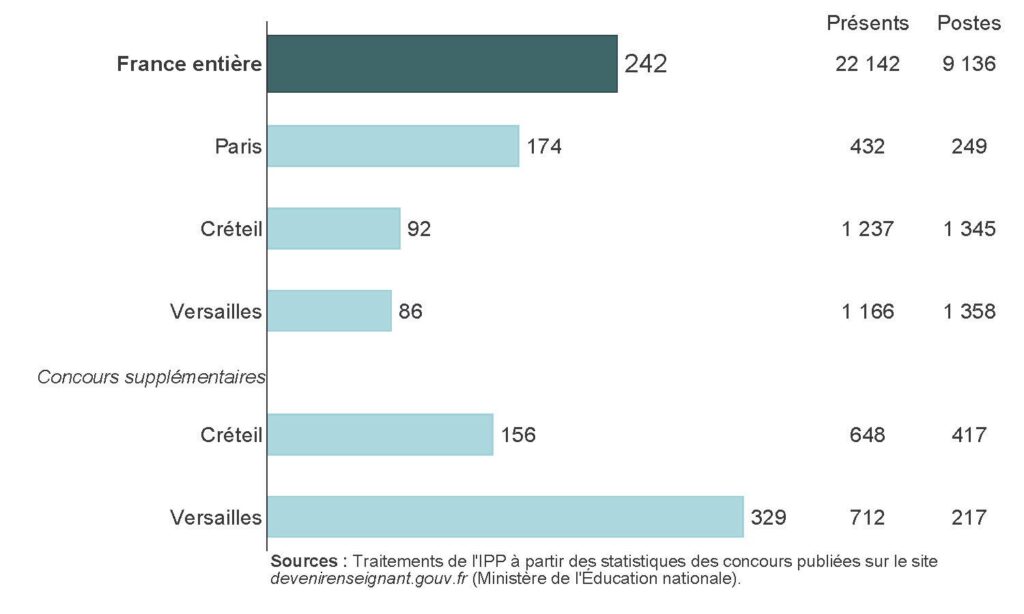

Dans le premier degré, les concours de recrutement des professeurs des écoles ne sont pas organisés au niveau national : pour être affecté à une école publique, les aspirants enseignants postulent au sein d’une académie donnée. L’étude du nombre de postes proposés, de candidats présents, et d’admis permet de constater la sélectivité contrastée des académies franciliennes.

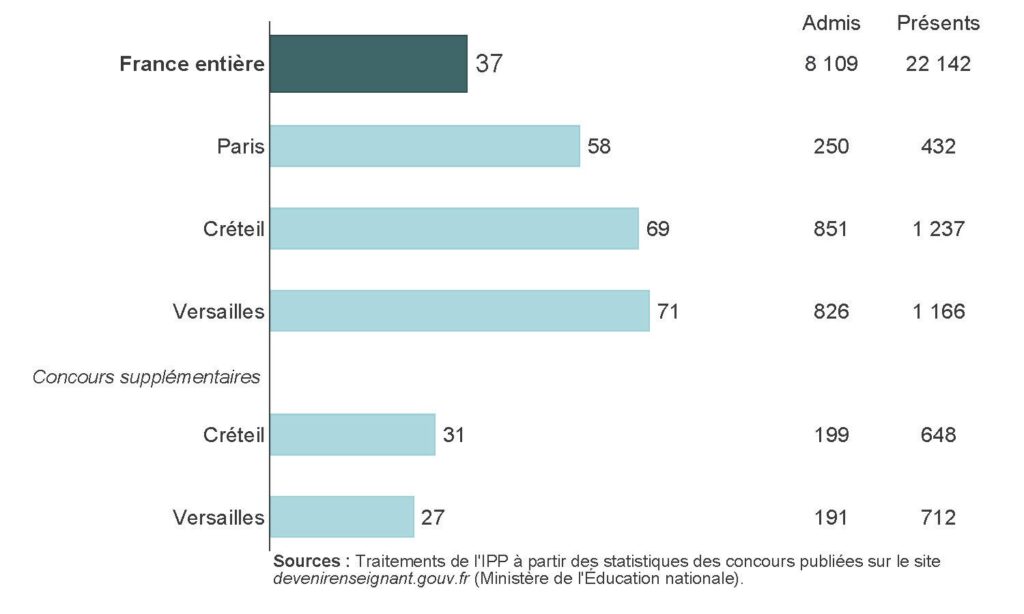

La Figure 9 présente le nombre moyen de candidats présents pour 100 places disponibles aux sessions ordinaires6 des concours externes de 2023 à 20257. À Paris, 432 candidats se sont présentés au concours afin d’occuper l’un des 249 postes disponibles, soit 174 candidats pour 100 postes. Les académies de Créteil et de Versailles, avec respectivement 1 345 et 1 358 postes disponibles en moyenne sur la période 2023-2025, connaissent en revanche un déficit marqué de candidats : autour de 1 200 candidats se présentent au concours dans chacune d’elles. Autrement dit, même si tous les présents avaient été admis, il n’aurait pas été possible de pourvoir tous les postes.

FIGURE 9 – Nombre de candidats présents pour 100 postes disponibles aux concours externes de recrutement de professeurs des écoles (secteur public – moyenne sur les sessions 2023, 2024 et 2025)

Bien entendu, une partie des présents se voient recalés, de sorte que sur les 1 345 postes disponibles, 851 sont finalement pourvus dans l’académie de Créteil, et 826 sur 1 358 dans l’académie de Versailles. Ce faible nombre de candidats par poste disponible se traduit donc par un taux de réussite plus élevé que dans l’académie de Paris : sur 100 candidats présents, 71 sont admis dans l’académie de Versailles, 69 dans l’académie de Créteil mais 58 dans l’académie de Paris (Figure 10). Dans l’ensemble, les taux de réussite de la région Île-de-France apparaissent élevés relativement au niveau national où, en moyenne au cours de la période 2023-2025, seuls 37 % des candidats se sont vus attribuer un poste.

FIGURE 10 – Nombre de candidats admis pour 100 présents aux concours externes de recrutement de professeurs des écoles (secteur public – moyenne sur les sessions 2023, 2024 et 2025)

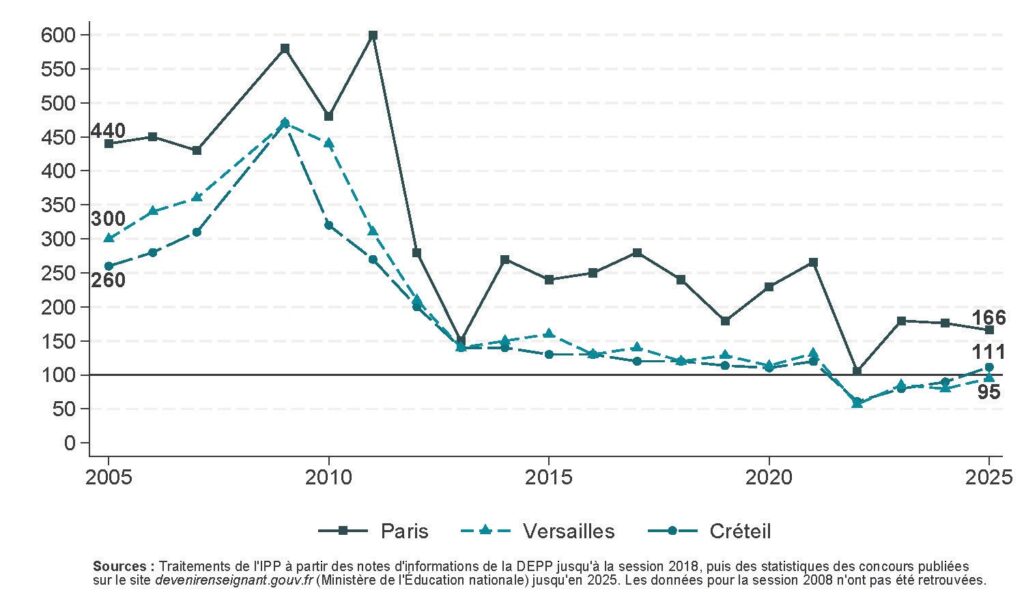

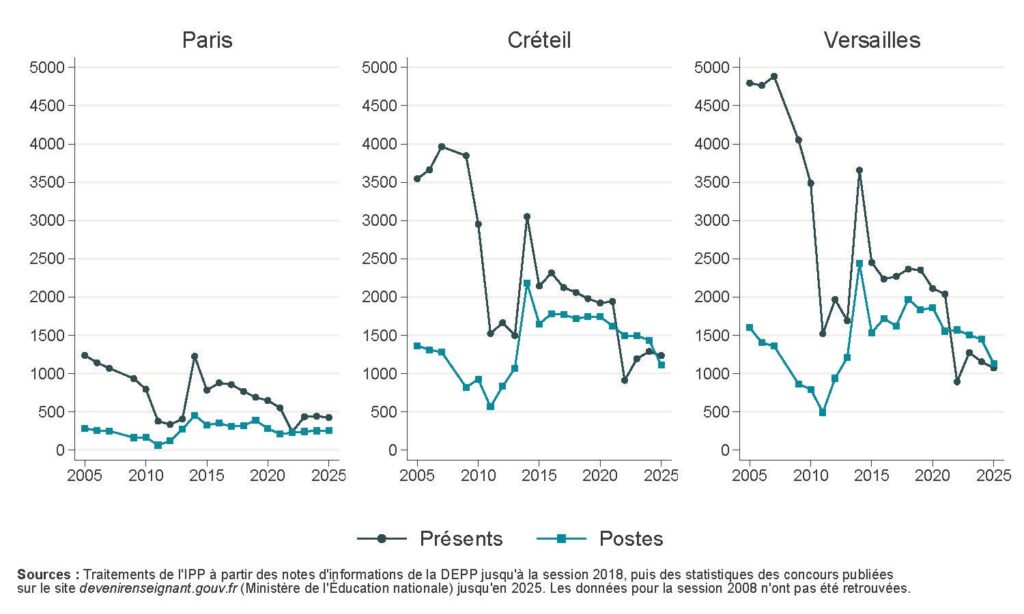

Comme l’a récemment rappelé une note d’analyse du Haut-commissariat à la stratégie et au plan, ces difficultés de recrutement des enseignants n’ont pas toujours été aussi marquées. Pour ce qui est des académies franciliennes, au milieu des années 2000, pour 100 postes disponibles, 260 candidats se présentaient aux concours externes de l’académie de Créteil, 300 dans l’académie de Versailles et jusqu’à 440 dans l’académie de Paris (Figure 11). Dans le cas de Créteil et Versailles, on note une forte baisse au tournant des années 2010, et une nouvelle chute marquée à l’occasion de la session 2022. Si les évolutions sont légèrement différentes pour l’académie de Paris, elle connaît elle aussi une forte baisse d’attractivité sur la période : en 2022, il y avait même presque autant de présents que de postes disponibles.

FIGURE 11 – Nombre de candidats présents pour 100 postes disponibles à la session ordinaire des concours externes de recrutement de professeurs des écoles (secteur public)

FIGURE 12 – Nombre de candidats présents et de postes disponibles à la session ordinaire des concours externes de recrutement de professeurs des écoles (secteur public)

Pour accroître le vivier de candidats, un concours supplémentaire a été inauguré en 2015 : organisé après les résultats de la session ordinaire, il permet notamment aux candidats malheureux des académies les plus sélectives de tenter une nouvelle fois leur chance dans les académies de Créteil et de Versailles. Entre les sessions 2023 et 2025, il a permis à l’académie de Versailles de pourvoir la quasi-totalité des postes mis à ce concours supplémentaire tandis qu’à Créteil, près de la moitié ne l’ont pas été.

Ces difficultés de recrutement pourraient expliquer la forte surreprésentation des enseignants contractuels dans les écoles publiques des académies de Versailles (6,2 %) et Créteil (7,9 %) par rapport à Paris (3,1 %)8 ainsi que les taux de remplacement9 globalement plus élevés à Paris que dans ses départements limitrophes (71 % dans la capitale et dans le Val-de-Marne, mais 67 % dans les Hauts-de-Seine et 65 % en Seine-Saint-Denis).

Dans le second degré, des inégalités qui s’expliquent par les modalités d’affectation des enseignants

Le déficit d’attractivité concerne également les concours d’enseignant des établissements publics du second degré. Au cours des années 2000, on dénombrait généralement plus de 500 candidats pour 100 postes mis aux concours externes. Ce chiffre connaît lui aussi une baisse drastique au tournant des années 2010, pour osciller entre 300 et 400 candidats de 2011 à 2021. En 2022, le ratio n’est plus que de 267 pour 100 postes disponibles, et remonte légèrement en 2023 à 28310. Cependant, il s’agit cette fois de concours nationaux : les candidats postulent sur une discipline mais leur affectation n’est pas limitée à une académie spécifique. En pratique, plus les enseignants sont expérimentés, plus ils acquièrent de points leur permettant d’être affectés dans les établissements les plus demandés. Les enseignants débutants sont alors plus souvent affectés dans l’académie de Créteil, peu attractive. Cela explique la très forte surreprésentation des enseignants les plus jeunes dans les départements de cette académie. Pour les non-titulaires, en revanche, si des écarts persistent entre territoires, ils sont moins marqués que dans le premier degré. Comme le montrait la Figure 8, la part de contractuels dans les collèges publics s’élève ainsi à 10 % en Seine-Saint-Denis contre 8 % à Paris et dans le Val-de-Marne et 7 % dans les Hauts-de-Seine. Des écarts modérés existent également pour ce qui est du remplacement des enseignants absents dans le second degré11 : 93 % pour l’académie de Créteil, 94 % pour celle de Versailles et 97 % pour l’académie de Paris.

Conclusion

Dans les territoires les plus défavorisés, le moindre niveau d’expérience des enseignants, la rotation plus fréquente des équipes et la part plus importante de contractuels sont autant de facteurs de nature à accentuer des inégalités scolaires déjà présentes dès l’entrée dans le système scolaire12. Toutefois, comme le rappelait l’IPP dans son rapport sur les perspectives budgétaires de la Nation, la baisse démographique à venir constitue une opportunité : une réallocation des moyens humains entre départements inégalement touchés par la diminution des effectifs pourrait contribuer à corriger une partie de ces déséquilibres. Mais cette perspective se heurte au manque d’attractivité des académies de Créteil et de Versailles. Or, l’évolution des concours depuis vingt ans montre qu’il n’existe aucune fatalité à ce que le nombre de candidats par poste reste aussi faible. Des incitations, salariales comme non salariales – qu’il s’agisse de garantir des classes de taille réduite ou de bonifier les règles de mutation – offriraient aux enseignants des conditions plus favorables et aux élèves un cadre plus propice aux apprentissages.

- Sauf mention contraire, l’ensemble des statistiques présentées ici ont été calculées à partir de données téléchargées sur la plateforme d’open data du ministère de l’Éducation nationale et produites par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (MEN-DEPP). Les éventuelles erreurs d’exploitation sont de la seule responsabilité de l’auteur. ↩︎

- Voir Rocher, T. (2016), « Construction d’un indice de position sociale des élèves », Éducation & Formations, DEPP et Rocher, T. (2023) « Indice de position sociale (IPS) : actualisation 2022 », Document de travail n°2023-M01. ↩︎

- Ces cartes ont été réalisées à partir de la grille carroyée à 200 mètres de l’INSEE. On attribue à chaque carreau les caractéristiques de l’établissement (école ou collège) le plus proche de son centroïde. ↩︎

- Voir dans le fichier Excel annexe au chapitre les données de la Figure 4.5. Les chiffres concernaient alors l’ensemble des établissements du premier degré tandis que, pour des besoins de représentations cartographiques, on se limite ici aux établissements de niveau élémentaire, d’où des chiffres légèrement différents. ↩︎

- Dans le second degré, de nombreux cours ont lieu en groupe plutôt qu’en classe entière. La taille moyenne des classes fait donc en réalité référence au nombre moyen d’élèves dont un professeur a la charge pendant une heure de cours. La page de téléchargement de ces données détaille l’ indicateur E/S ici utilisé. ↩︎

- Par opposition aux sessions supplémentaires décrites plus bas. ↩︎

- Les données sur les concours d’enseignants du premier degré proviennent du site devenirenseignant.gouv.fr ↩︎

- Données collectées à partir de la carte 3, section 9.05 du Repères et références statistique 2025, publié par le ministère de l’Éducation nationale. La moyenne sur l’ensemble de la France est de 2,7 %. ↩︎

- Ici, le taux de remplacement correspond au nombre de demi-journées effectivement remplacées sur le nombre de demi-journées d’absence. ↩︎

- Les chiffres pour les concours externes du second degré ont été calculés à partir des séries chronologiques des Repères et Références Statistiques du ministère de l’Éducation nationale. ↩︎

- Le taux de remplacement se définit dans le second degré comme le nombre de journées d’absence effectivement remplacées par rapport au nombre total de journées d’absence de 15 jours et plus ↩︎

- Voir notamment pour le cas français la thèse de Asma Benhenda, soutenue en 2020 à l’EHESS. ↩︎